En bref…

Le revenu compensatoire de la PPRS ajouté à l’indemnité citoyenne constitue un revenu citoyen partiel formant pour chacun un socle permettant d’accéder à une vie décente (dans les hypothèses retenues, nous parlons d’un montant mensuel net de 1 100 € à 1 600 € par adulte, selon la composition du ménage, fortement grevé toutefois par une taxation beaucoup plus importante de la consommation). Si ce revenu de base permet de sortir chacun de la pauvreté, il garantit également une capacité de résistance et de rebond au niveau individuel.

Pourquoi un revenu universel ?

D’aucuns pensent qu’un revenu universel est trop onéreux, promeut l’assistanat et accentue les inégalités femmes-hommes en légitimant des temps partiels subis. Certaines de ces critiques pourraient être fondées si cette mesure était isolée dans le système actuel ; or le schéma global que nous proposons permet d’éviter ces écueils en préservant les bénéfices d’un revenu universel.

Pas d’assistanat en effet ici, puisque notre revenu citoyen partiel est versé en compensation d’activités d’intérêt général d’une part, et d’une forte hausse de la fiscalité sur la consommation d’autre part.

De plus, les inégalités femmes-hommes ont tendance à baisser dans notre système grâce à une convergence des salaires et à une baisse du temps de travail, comme nous l’avons vu dans les articles précédents.

Enfin, la critique sur le coût démesuré d’un revenu universel ne tient pas : en effet, la moitié, à savoir le montant compensatoire de la PPRS, est plus que financé par la hausse de la fiscalité sur la surconsommation ; et par ailleurs ce revenu citoyen partiel est versé en monnaie locale fondante, ce qui permet de ne provisionner en euros qu’une partie des montants en jeu1.

Un revenu universel versé en monnaie locale fondante

Locale signifie que cette monnaie n’a cours qu’au sein d’un territoire délimité, ici chaque région française : la monnaie locale d’une région ne peut être utilisée que dans cette région, et pas dans une autre. Lorsque environ 45 % des revenus nationaux2 sont versés dans une telle monnaie plutôt qu’en euros, cela signifie qu’environ 45 % de la consommation de la région doit être produite sur ce territoire, localement, puisque cet argent ne peut être utilisé ailleurs.

Le but est de relocaliser une grande partie de l’activité économique au sein de chaque région, d’une part pour recréer du lien social (en cohérence avec nos réflexions sur le travail), et d’autre part pour augmenter la capacité de résistance aux chocs de l’économie nationale. En effet, cela revient à produire à nouveau localement ce qui l’était à l’autre bout de la planète ou du pays, impliquant des redondances entre régions qui permettent de pallier les ruptures d’approvisionnement ou autres aléas qui augmenteront inévitablement avec les contraintes climatiques et géopolitiques. Cette redondance, au léger détriment de l’efficacité économique, nous paraît essentielle pour la résilience du pays, notamment face au changement climatique3.

En outre, cette relocalisation permet de sortir du cercle vicieux du dumping social et environnemental qui engendre tout à la fois le problème (une précarité croissante) et la prétendue solution (le maintien du pouvoir d’achat par la baisse des prix grâce à la production à l’étranger). Enfin, elle relocalise également les dommages environnementaux de la production, ce qui permet de reprendre conscience que celle-ci n’est jamais virtuelle et ainsi de pouvoir agir sur ses effets néfastes.

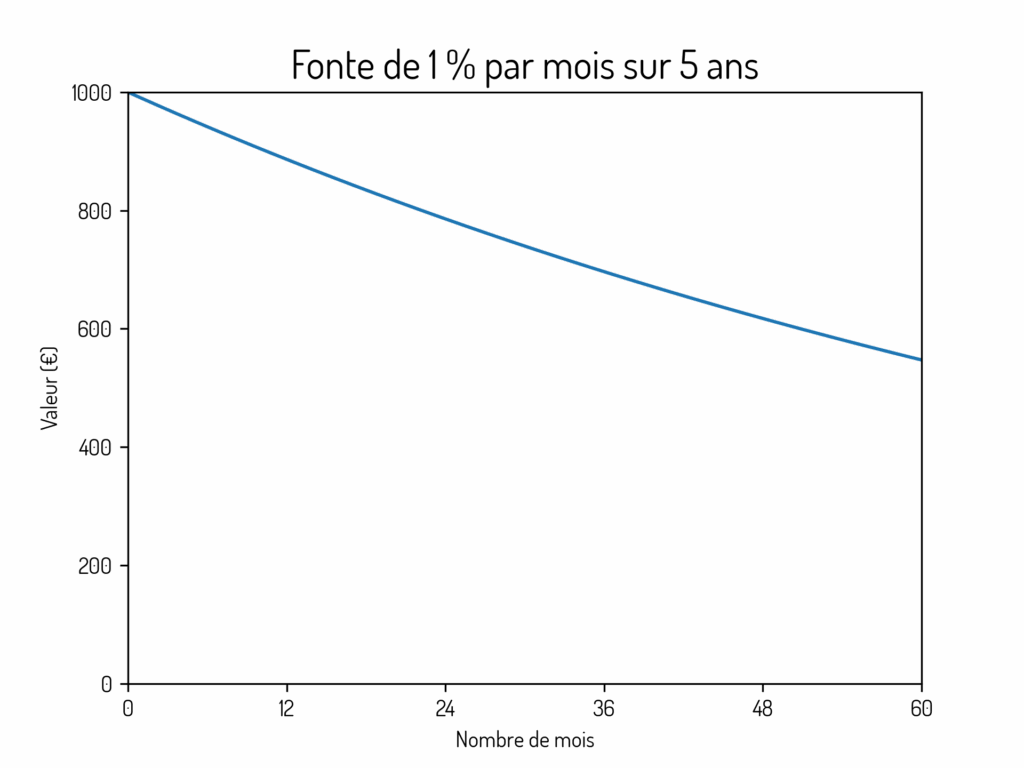

Fondante signifie que cette monnaie perd de sa valeur au cours du temps. Par exemple, avec un taux de fonte de 1 % par mois, 1 000 unités monétaires ne valent plus que 990 le mois suivant, 980,1 le mois d’après, etc., et 886,4 au bout d’un an.

Cela a plusieurs avantages. Une telle monnaie ne peut se thésauriser puisqu’elle perd de sa valeur, sortant ainsi de la logique d’accumulation si dommageable pour la planète et les inégalités. En outre, les utilisateurs sont incités à dépenser cet argent plus rapidement pour éviter la perte de valeur mensuelle, ce qui a pour effet de redynamiser l’économie locale (dans les services notamment — puisque la consommation de biens est davantage taxée — ce qui permet à nouveau l’augmentation des liens sociaux). Enfin, les deux critères de localité et de fonte se combinent pour sortir toute cette partie de l’économie de la logique capitaliste mondiale de croissance, incompatible avec les objectifs sociaux et de préservation de l’environnement que nous nous sommes fixés.

De même, nous rendons au public une bonne partie de la capacité de création monétaire actuellement assurée par les banques privées qui orientent ainsi l’économie selon des intérêts à nouveau souvent incompatibles avec nos objectifs.

Et aussi…

Cette nouvelle orientation de l’économie issue de la société civile ne sera toutefois pas suffisante pour réaliser complètement la bifurcation nécessaire pour faire face aux défis environnementaux. Il s’agit donc de l’accompagner d’une planification écologique à la manière par exemple de ce que proposent Cédric Durand et Razmig Keucheyan4 (éventuellement couplée aux idées de monnaie volontaire européenne de Jézabel Couppey-Soubeyran, Pierre Delandre et Augustin Sersiron, permettant de financer les projets écologiques indispensables mais non rentables5). De manière simplifiée et schématique, le nécessaire remplacement des activités les plus polluantes sur le territoire, avec tout ce que cela implique (réorganisation de filières entières, limitation de la production, formation massive à de nouveaux métiers, etc.) ne peut se faire qu’en suivant un plan national élaboré démocratiquement et soumis à expérimentations, évaluations et modifications régulières. Entre autres solutions, le financement de ce plan pourrait s’effectuer par des prêts nationaux fléchés et soumis à évaluation, par exemple.

De même, des négociations de branches incluant tous les acteurs d’une filière (par exemple, une filière agricole particulière avec les agriculteurs mais aussi les semenciers et la distribution, ou une filière de rénovation bâtimentaire dans son entièreté, etc.), encadrées par des objectifs nationaux précis mais laissant les solutions à l’initiative des acteurs eux-mêmes, seront sans aucun doute nécessaires, comme le suggèrent David Djaïz et Xavier Desjardins6. Ces auteurs préconisent également des coopérations ou « contrats » horizontaux entre les protagonistes d’un même territoire, selon leurs atouts, afin de réaliser au mieux la bifurcation écologique.

- Essentiellement pour financer une chambre de compensation permettant aux professionnels de pouvoir échanger la monnaie locale par des euros au-delà d’un certain pourcentage de leurs recettes, voir l’article « Monnaie locale fondante ». ↩︎

- Le calcul de ces 45 % des revenus disponibles des ménages est expliqué à l’article « Monnaie locale fondante ». La question se pose de savoir s’il faut atteindre ce niveau de monnaie locale progressivement. ↩︎

- Lire par exemple Pénuries, quand tout vient à manquer, Renaud Duterme, Payot, 2024. ↩︎

- Comment bifurquer. Les principes de la planification écologique, Cédric Durand et Razmig Keucheyan, La Découverte, 2024. ↩︎

- Le pouvoir de la monnaie. Transformons la monnaie pour transformer la société, Jézabel Couppey-Soubeyran, Pierre Delandre et Augustin Sersiron, Les Liens qui libèrent, 2024. ↩︎

- La Révolution obligée, David Djaïz et Xavier Desjardins, Allary Éditions, 2024. ↩︎

Laisser un commentaire