Notre constat

La réduction de l’activité marchande engendrée par la baisse du temps de travail que nous préconisons implique une baisse de la production et donc de la consommation. Cela est indispensable pour préserver l’environnement et les ressources disponibles. De plus, la hausse du temps libre et associatif, par les liens sociaux qu’elle recrée et le bien-être qu’elle procure, autorise plus aisément une baisse de la consommation qui a ainsi perdu sa dimension compulsive. Il s’agit d’un autre pilier de notre projet : accompagner de manière juste cette baisse de la consommation.

Un Français moyen a une empreinte carbone d’environ 10 t CO2-eq1 par an2. Ces émissions de gaz à effet de serre (GES) sont un reflet de sa consommation moyenne. Les consensus mondiaux et la Stratégie nationale bas carbone imposent de diviser celles-ci par 5 d’ici 2050 pour une trajectoire soutenable. Cette trajectoire semble inaccessible sans réduire la consommation globale. De même, du côté des ressources (empreinte écologique), il faudrait l’équivalent de 2,9 planètes pour subvenir aux besoins des humains si tous adoptaient le mode de vie français actuel3. Cela montre à nouveau à quel point la consommation présente n’est pas durable et dans quelles proportions elle doit être réduite.

Notre proposition

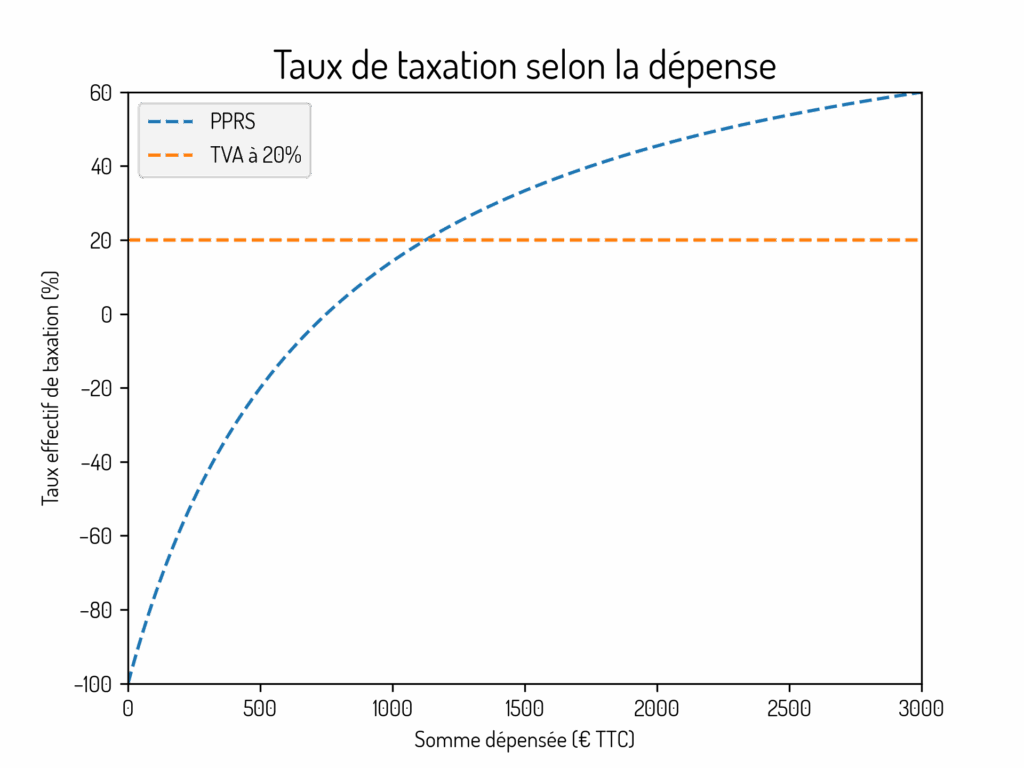

Aussi, pour favoriser une production plus vertueuse et promouvoir une consommation à la fois plus sobre et plus juste, il apparaît nécessaire de créer une participation progressive et redistributive sur la surconsommation (PPRS) venant remplacer, de manière plus équitable, la TVA sur les biens de consommation.

La TVA actuelle représente 16 % des prélèvements obligatoires1 (contre seulement 7 % pour l’impôt sur le revenu). Or c’est une forme d’impôt régressif : les 10 % des personnes les plus modestes consacrent 12 % de leur revenu disponible à cette taxe, contre seulement 5 % pour les 10 % les plus aisées. Au contraire, la PPRS est progressive, donc plus égalitaire, selon les modalités ci-dessous.

Comment y parvenir

Premièrement, le taux de cette participation est modulé selon des critères sociaux et environnementaux, évalués à la manière des Nutri-Score et Éco-score par exemple, et prenant également en compte la distance parcourue par les produits venant de l’étranger. Cela permet d’orienter la production et la consommation vers les produits les plus vertueux et locaux.

Deuxièmement, la PPRS s’applique à tous les acteurs économiques, y compris les professionnels. Chaque intermédiaire payant la PPRS sur ses achats, le prix d’un article augmente ainsi au fil des intermédiaires puisque la PPRS est due tout au long du cycle de transformation d’un même produit. Ce mécanisme favorise donc les circuits courts ou, lorsque cela n’est pas possible, l’achat de matières premières plus vertueuses (qui bénéficient d’un taux plus faible de PPRS)2.

Troisièmement, l’échelle des taux de la PPRS est calculée pour que la taxation finale dans le prix de vente au consommateur (après l’ensemble des intermédiaires, donc) varie très fortement, par exemple entre 0 et 200 %, avec une moyenne volontairement haute (par exemple 100 %, voir les détails ici), cela afin de réduire la consommation globale.

Enfin, cette taxation plus élevée est contrebalancée par un revenu compensatoire (par exemple 750 € par mois3) afin de ne pas pénaliser les ménages modestes. Grâce à ce montant, tout se passe comme si la taxation était fortement progressive en fonction de la dépense, faisant de la PPRS un impôt plus juste.

Ce montant est calculé de sorte que seules les dépenses de biens de consommation au-delà du niveau médian actuel (environ 1 200 € par mois selon nos estimations) soient plus taxées.

Les ménages les plus riches sont ainsi davantage mis à contribution, d’une part car l’effort demandé est plus facilement à leur portée, et d’autre part car ils consomment plus.

La surconsommation est en effet très inégalement répartie, comme en témoignent les émissions actuelles de GES, variant de 4,7 t CO2-eq par an et par personne pour les 10 % des ménages les plus pauvres, à 18,4 t pour les 10 % les plus riches4.

Un Français moyen a une empreinte carbone d’environ 10 t CO2-eq par an.

INSEE

Outre la réorientation de la consommation vers une meilleure qualité environnementale et sociale, on peut s’attendre grâce à cette mesure à une baisse de la consommation globale de l’ordre de 20 %.

- Source : INSEE. ↩︎

- Une exonération devra néanmoins être accordée aux professionnels exportant vers l’étranger, qui seraient sinon injustement pénalisés. Inversement, les importations seront taxées en accord avec les règles intérieures afin de ne pas créer de concurrence déloyale. ↩︎

- Nous raisonnons ici par « unité de consommation », voir les détails ici. ↩︎

- Source : Climat en schémas. ↩︎

Laisser un commentaire