En bref…

Que ce soient les 5 heures d’intérêt général, la baisse de la consommation, ou la relocalisation, tout converge dans notre projet vers un rapprochement des citoyens entre eux et vers un recentrage des décisions à un niveau plus proche du peuple. Pour parachever ce mouvement et remettre les citoyens définitivement au cœur de la société, il convient évidemment de leur redonner aussi le pouvoir politique. Si l’incarnation même de ce pouvoir se situe bien sûr au sommet de l’État et dans ses ramifications officielles (régions, départements, villes…), ce ne sont pas les seuls échelons à considérer : c’est également un enjeu primordial au sein des entreprises où s’exerce le pouvoir du capital, comme nous le verrons.

LES INSTITUTIONS POLITIQUES

Notre constat

Commençons par le plus visible, les institutions de la Cinquième République.

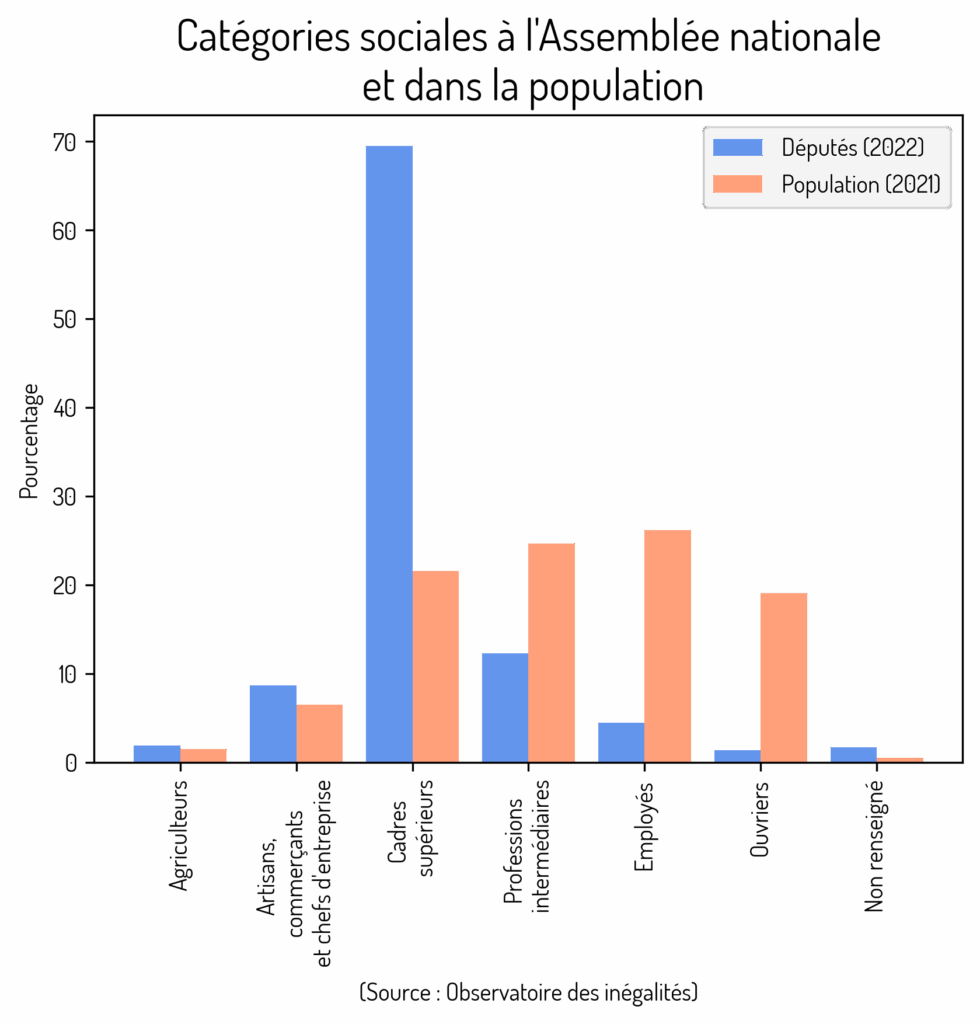

Notre parlement souffre à la fois d’un problème de représentativité et de lisibilité. Représentativité quand l’Assemblée nationale de 2022 ne compte que 37 % de femmes, 6 % d’ouvriers et d’employés (contre 45 % dans la population active), mais 70 % de cadres et professions intellectuelles supérieures (contre 22 % dans la population active)1, ou quand la moyenne d’âge au Sénat est de 60 ans2. Lisibilité par le mode de scrutin, notamment pour le Sénat élu au suffrage universel indirect3.

Notre proposition

Pour ces deux raisons, et afin de donner plus de pouvoir direct aux citoyens, nous proposons de choisir les sénateurs au hasard parmi toute la population majeure pour former un échantillon représentatif des citoyens français, en termes de genre, d’âge et de catégorie socio-professionnelle notamment. Contrairement au Sénat actuel, cette assemblée citoyenne sera réellement complémentaire de l’Assemblée nationale élue, plus représentative, insensible aux échéances électorales et donc capable d’agir pour le long terme, moins sensible aux logiques de partis.

Comment y parvenir

Ces citoyens auront signé une déclaration publique d’intérêts et tout lobbyisme sera proscrit. Après avoir suivi une formation générale et à l’image de la Convention citoyenne pour le climat, les citoyens de cette assemblée, pour prendre des décisions éclairées, pourront auditionner des experts ayant eux aussi signé une charte de déontologie garantissant leur impartialité et l’absence de conflits d’intérêts. Le mécanisme de navette entre l’Assemblée nationale et le nouveau Sénat, ainsi que l’éventuelle commission mixte paritaire4, resteraient inchangés.

De même, nous pensons qu’il faudrait multiplier et renforcer les conseils citoyens et les initiatives citoyennes au niveau local, à l’image des conseils de quartiers (CCSPL)5 et des budgets participatifs pratiqués dans de nombreuses villes6.

Cette transition vers un pouvoir politique accru des citoyens implique que ceux-ci soient informés de la manière la plus impartiale possible, ce qui est totalement incompatible avec la possession des plus grands médias par quelques milliardaires ou multinationales7 qui les orientent selon leurs intérêts propres. Nous jugeons qu’il est donc urgent d’imposer à chaque média d’être la propriété exclusive de ses employés (journalistes et autres). De même, certains types de publicité ne sont acceptables ni pour l’indépendance des médias, ni pour la société dans son ensemble, ce qui rend nécessaire une interdiction pure et simple des publicités pour les produits néfastes pour la santé et l’environnement, notamment.

Quid des entreprises ?

Notre constat

Bien que le suffrage censitaire, dans lequel la voix des plus fortunés compte davantage8, ait heureusement disparu depuis longtemps en politique et soit devenu totalement inacceptable aujourd’hui, celui-ci est pourtant la norme dans un domaine central de notre vie économique : l’entreprise. En effet, les droits de vote dans les conseils d’administration sont proportionnels au capital détenu. C’est ce pouvoir de l’argent qui permet aux actionnaires d’exiger un rendement exagérément élevé pour leur investissement, via des dividendes ou des rachats d’actions, souvent au détriment de la santé de l’entreprise, du moins de sa vision à long terme. De plus, dans ce processus, les employés, pourtant principaux producteurs de richesse, sont généralement absents des décisions.

Notre proposition

D’autres modèles doivent venir remplacer cette ploutocratie9 obsolète. Les sociétés coopératives et participatives (SCOP)10, dans lesquelles la majorité des droits de votes et du capital appartiennent aux salariés, sont à cet égard un exemple très pertinent. Ce modèle pourrait être généralisé à toutes les entreprises, en modulant selon la taille de l’entreprise la part des droits de vote et de détention du capital allouée aux salariés (afin que le fondateur d’une toute petite entreprise puisse rester majoritaire, par exemple), comme le propose Thomas Piketty notamment11. Outre son avantage de rééquilibrer potentiellement la parité au sein des conseils d’administration, ce changement nous semble primordial afin que le pouvoir de l’argent ne supplante plus celui des citoyens. En particulier, l’intérêt des actionnaires-salariés serait enfin en phase avec la santé et l’avenir de l’entreprise, et tout enrichissement à court terme, au détriment du collectif, fortement découragé.

- Source : Observatoire des inégalités, 2022. ↩︎

- Source : Sénat, 2023. ↩︎

- Les sénateurs sont élus pour un mandat de 6 ans par les « grands électeurs », essentiellement (à 95 %) des délégués des conseils municipaux. Source : Sénat. ↩︎

- Voir Vie publique. ↩︎

- Voir Vie publique. ↩︎

- Source : LBP. Voir aussi les autres initiatives proposées dans Petite histoire de l’expérimentation démocratique. Tirage au sort et politique d’Athènes à nos jours, Yves Sintomer, La Découverte, 2011. ↩︎

- Voir par exemple cette image du Monde diplomatique, 2023. ↩︎

- … ou même parfois eux seuls ont le droit de voter (source Vie publique). ↩︎

- Système où le pouvoir est exercé par les plus riches. ↩︎

- Voir par exemple Service public. ↩︎

- Une brève histoire de l’égalité, Thomas Piketty, Seuil, 2021. ↩︎